“科学减碳、绿色发展”是各行业健康发展的基础,也可助力其实现“双碳”目标。本文从“从数据中看各国碳排放量的情况”、“科学减碳,绿色发展,助推我国‘双碳’目标的实现”、“提高森林覆盖率,充分利用生物质能源”三部分探讨了实现“双碳”目标的路径。

一、从数据中看目前各个国家碳排放量情况

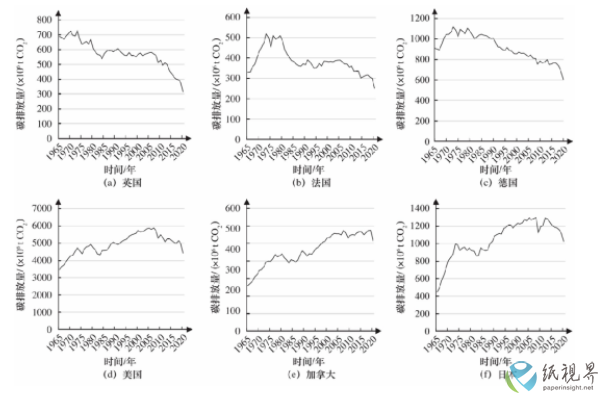

(一)已经过碳排放高峰期的主要国家

目前已经过碳排放高峰期的主要国家有英国、法国、德国、美国、日本等,美国在2003年实现碳达峰,为600×107t CO2;日本在2013年达到碳排放高峰期,为130×107t CO2;英国、法国、德国等欧洲国家在20世纪70年代实现了碳达峰,分别为710×106 t CO2、505×106 t CO2和110×107 t CO2[1]。

图1 主要国家碳排放的时间历程(1965~2020年)

图表来源:引自《中国工程科学》2021年第23卷第6期p.024

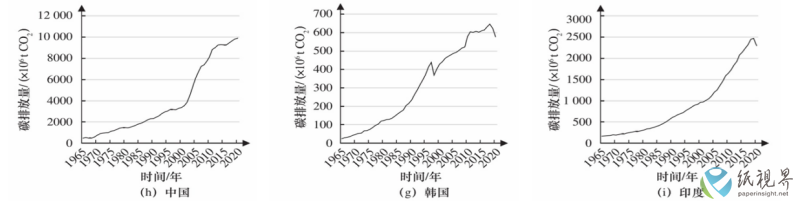

(二)还未达到碳排放高峰期的主要国家

目前还未实现碳达峰的国家有韩国、印度、中国等。中国2020年共排出1×1010 t CO2,居世界第一;美国第二,为0.6×1010 t CO2。韩国和印度还未达到碳达峰,现处于波动期。

图2 主要国家碳排放的时间历程(1965~2020年)

图表来源:引自《中国工程科学》2021年第23卷第6期p.024

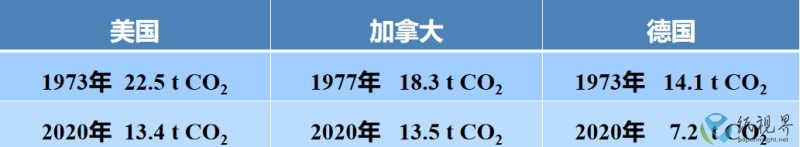

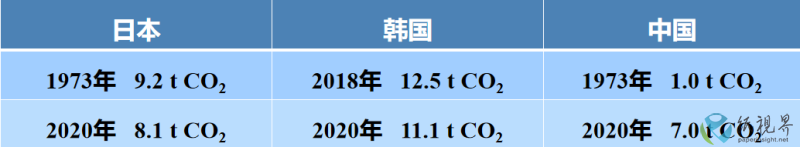

(三)各国人均碳排放量

虽然美国、加拿大等国已实现碳达峰,但其人均碳排放量远超我国。2020年我国人均CO2排放量远低于发达国家,为美国2020年的1/2,是美国高峰期的1/3。1965年以来,美国所排放的CO2总量远高于我国,相当于中国的2~3倍。因此,中国承诺在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,充分体现了大国担当的雄心和力度[2]。

图3 主要国家人均碳排放量的变化情况(1965~2020年)

图表来源:引自《中国工程科学》2021年第23卷第6期p.025

二、科学减碳,绿色发展,助推我国“双碳”目标的实现

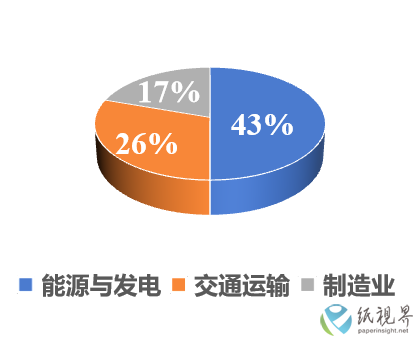

目前我国工业能耗占全社会能耗的60%,能源使用效率低于发达国家,能源强度是世界平均水平的1.3倍[3]。根据专家的计算,对于煤电,每发1度电需要排放约0.8 Kg的CO2。我国工业能耗降低1%,即可减排1亿多吨CO2。各行业碳排放总量占比前三名分别为能源与发电(43%)、交通运输(26%)和制造业(17%)。因此要科学减碳,重点在于能源电力、交通运输和制造业三大行业[4]。

(一) 能源电力

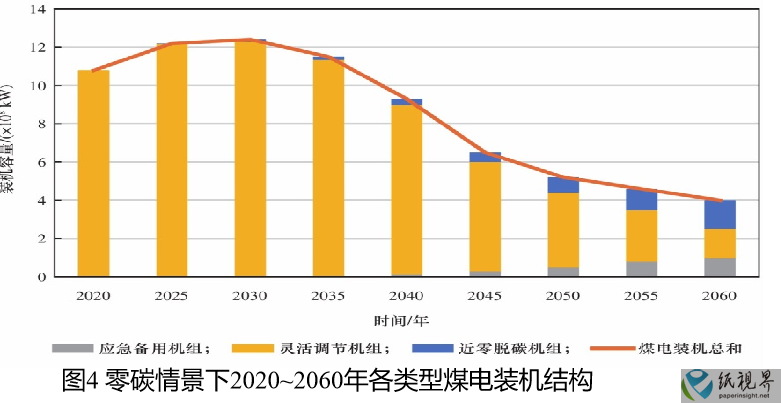

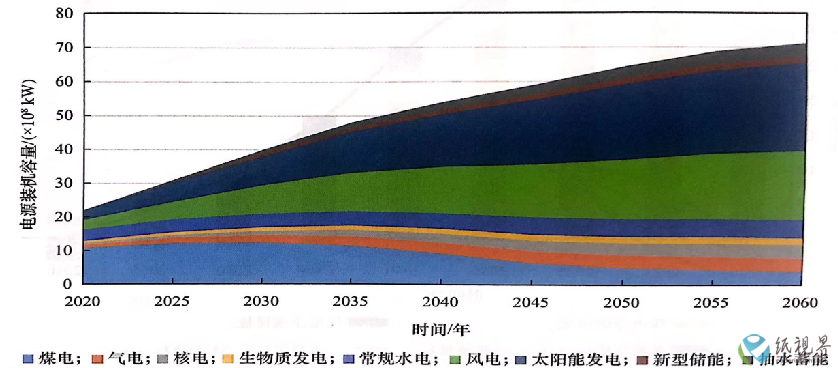

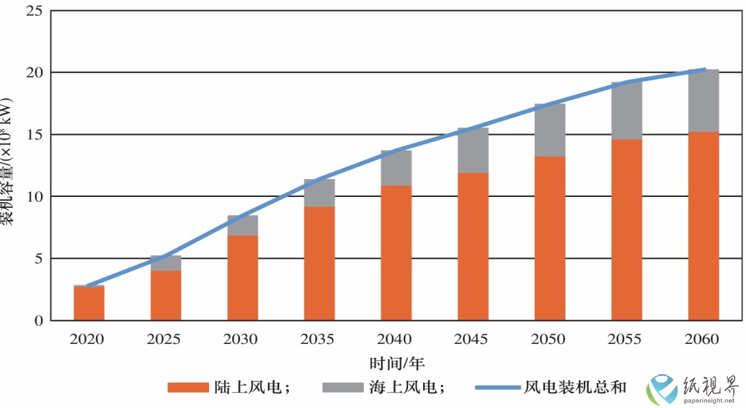

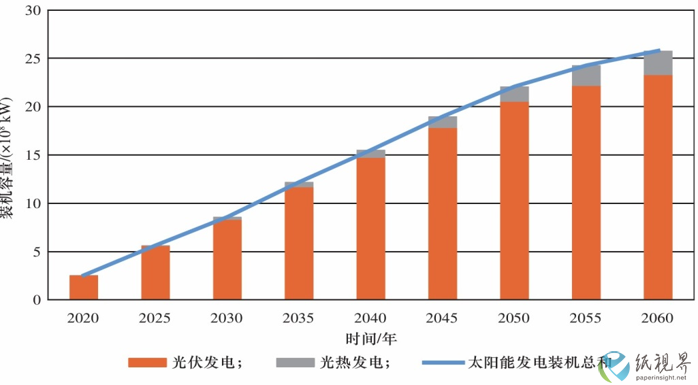

能源电力低碳转型,构建多元化清洁能源体系,对实现“双碳”目标至关重要。在电力低碳转型发展路径下,新能源将成为电力供应的主体,水能、风能、太阳能、氢能、生物质能等将迅速发展[5-8]。专家预测,2020年到2030年,非化石能源发电量占比将由36%提高至51%,到2060年提高至94%。煤电能源发电量占比到2060年降低至4%,风电装机容量及太阳能发电装机容量将不断增加[9, 10]。

图4 零碳情景下2020~2060年各类型煤电装机结构

图5 零碳情景下2020~2060年电源装机结构

图表4、5来源:引自《中国工程科学》2021年第23卷第6期p.008

图6 零碳情景下2020~2060年风电发电装机结构

图7 零碳情景下2020~2060年太阳能发电装机结构

图表6、7来源:引自《中国工程科学》2021年第23卷第6期p.010

(二)交通运输

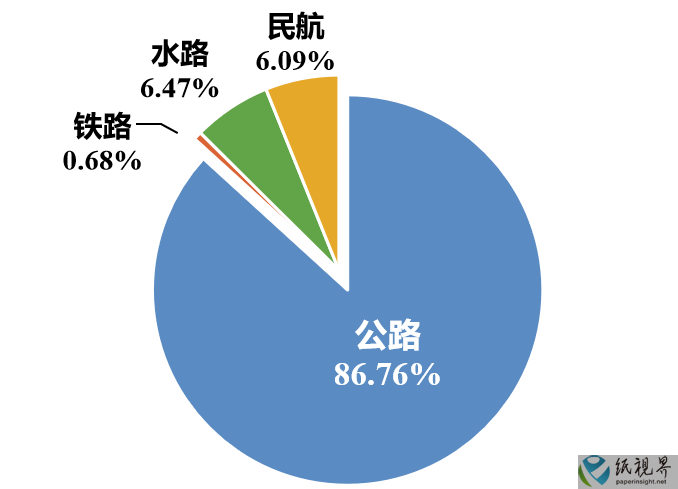

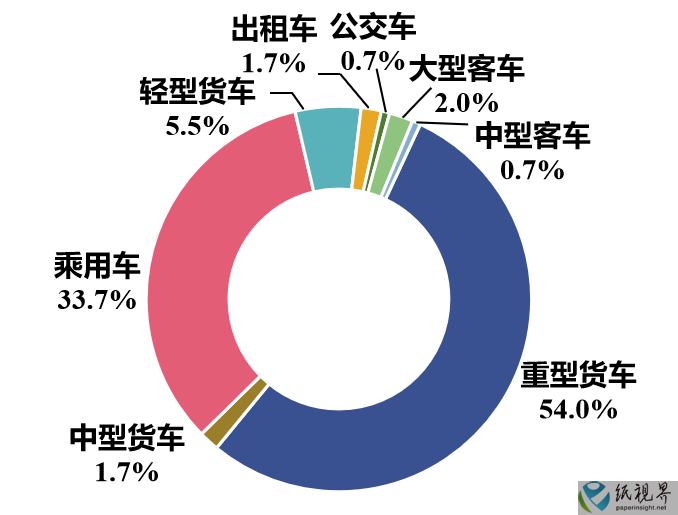

交通运输业要进行实现“双碳”目标的路径研究,降低碳排放强度。研究表明,公路运输的二氧化碳排放占交通运输领域的主要地位,为86.76%,水路、铁路、民航等相对占比较少[11, 12]。在公路运输中,重型货车和乘用车(包括私家车)CO2排放相比占主要地位,因此广汽集团致力于减少私人汽车的二氧化碳排放十分正确。根据交通运输业实际CO2排放的情况,提出如下建议:(1)优化运输结构,“公路转铁路”“公路转水路”多式联运;(2)提升运输装备能效,建立碳排放标准体系;(3)推广应用低碳运输装备,实施新能源替代;(4)发展智能交通[11, 13, 14]。

图8 我国交通运输领域CO2排放量占比(2019年)

图9 公路运输各类车型CO2排放情况(2019年)

图表8、9来源:引自《中国工程科学》2021年第23卷第6期p.017

(三) 制造业

制造业节能减排,清洁生产,推动行业绿色发展。我国一直重视节能减碳、清洁生产与绿色发展,先后制定了《中华人民共和国清洁生产促进法》及《中华人民共和国环境保护法》。国家发改委和生态环境部根据这两部法律先后对近40个行业制定了行业清洁生产评价指标体系,对不同行业及过程单元,重点评价能源消耗、资源消耗、资源综合利用、污染物产生、清洁生产管理等关键指标。

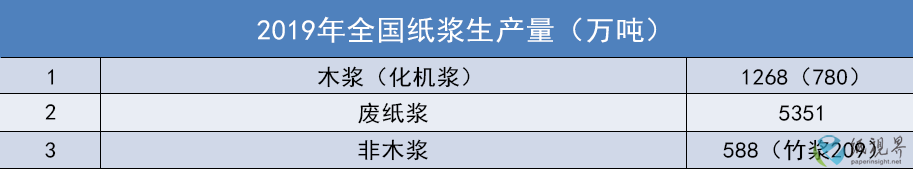

我国推行Ⅲ级清洁生产评价水平:Ⅰ级,国际领先及先进水平;Ⅱ级,国内先进水平;Ⅲ级,国内一般水平。国内各行业都力争提高清洁生产水平的级别。如能把节能减碳评价指标从Ⅱ级提高至Ⅰ级,将降低大量能耗,从而大量减少碳排放。以造纸行业节能减碳为例,按清洁生产评价指标,如2019年全国生产纸浆、纸和纸板按Ⅱ级清洁生产水平要求,生产总能耗为4929 万吨标煤。若到2030年,进一步实现节能减碳,综合能耗达到Ⅰ级清洁生产水平,总能耗将为4014 万吨标煤。相比可节约耗煤9.15×106吨标煤,按计算可减少CO2排放量6×107 吨。

(四)其他行业

据文献报道,在节能场景下,到2030年,各行业的节能预测如下:电力行业通过加大新能源的装机容量,提高气电在火电中的占比,在电力生产中减少能耗,可实现节能1.6×108 吨标煤;钢铁行业通过降低产量,优化长短流程结构和提高工艺能耗等节能措施,可实现节能2.2×108 吨标煤;水泥产业可实现节能1×108 吨标煤;有色金属产业可实现节能0.36×108 吨标煤;化工产业可实现节能0.33×108 吨标煤;燃料加工产业可实现节能0.56×108 吨标煤[3, 15, 16]。

根据文献报道,制造业的节能减碳,预计到2030年可减少年CO2排放量1.95× 109 吨 。2021~2030年累计可减少CO2排放量1.05× 1010 吨 ,相当于我国2020年一年的碳排放总量[3]。

三、提高森林覆盖率,充分利用生物质资源

(一) 森林的重要性

绿化可改善环境,维持生态平衡。空气中的60%的氧气是由森林和绿地制造的,森林吸收CO2、SO2等有害气体,每年为人类处理掉近千万吨的CO2。1公顷森林每天可释放0.73吨氧气量,相当1000人一天所需要的氧气。

(二)我国不断提高森林覆盖率

我国不断在提高森林覆盖率,1950年我国森林覆盖率为8.6%,1980年森林覆盖率提高为13.0%;2020年我国森林覆盖率提高为23.0%。相当于40年间多了10%的国土面积被绿化,中国也成为世界上森林覆盖率增长最快的国家。我国“十四五” 规划要求到2025年,森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到180亿立方米,为实现“双碳”目标打下基础。

(三) 科学种植,保持树木多样性

目前,社会层面对于科学绿化还存在认识和实践上的不足,对绿化的重视程度不够。“城市高楼林立而没有林”,在城市规划的时候,往往只考虑建造高楼大厦,城市绿化和城市建设不同步。绿化工作者、林业工作者技术力量也比较薄弱,一线绿化工人培训工作以及整个林业、绿化、园林系统的技术力量不够。

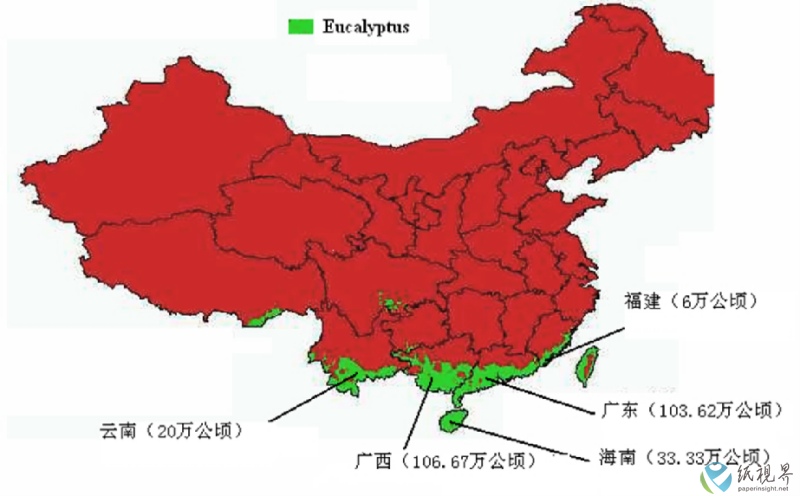

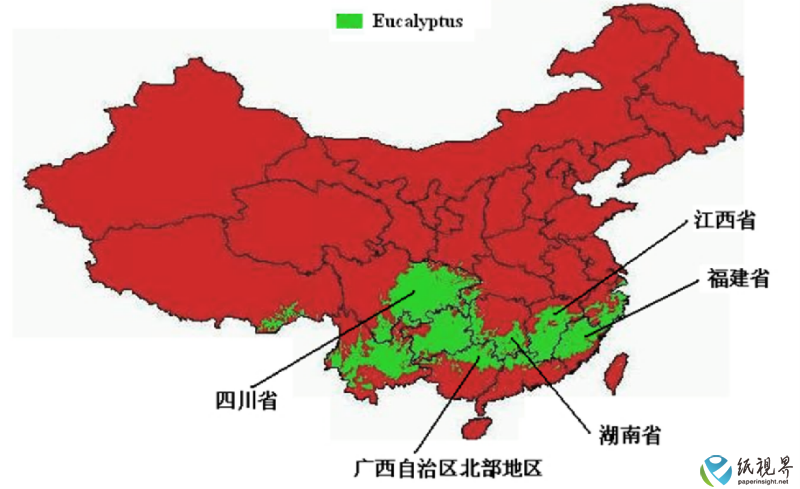

在科学绿化中,保持科学性非常关键。以桉树种植为例,2007年,广东、广西和海南三省合计桉树人工林面积243.62万公顷,占三省总有林地面积11.62%,占全国桉树人工林面积81.20%。桉树根系发达,对土壤要求较低,耐干旱、耐贫瘠和适应能力强,生长速度快,轮阀期短,而且具有抗逆性强和用途广泛,经济效益较显著等优点而深受许多国家的青睐。然而缺乏科学种植,桉树一度被称为“抽水机”“吸肥机”,一些专家据此反对种植桉树。对此,陈克复院士和其团队经过调查后提出种植桉树的建议,提出要遵循“适地种树”的原则,同时不要大面积、单品种的种植,而要实现树种轮作或块状混交,块状混合种植。“特别建议在城市市区、旅游区保持树木多样性。如有可能,不要在城市市区、人口稠密地区种植桉树。”

图10 我国桉树种植分布图(2007年)

图11 我国耐寒桉树树种种植地区分布(2007年)

(四)充分利用生物质资源

生物质燃料热值为4200 kcal/kg,是天然气(8400 kcal/m3)的一半,它的成本也是天然气的一半。充分利用生物质资源、发展生物质能源是减排二氧化碳的重点,然而目前生物质发电占比较少,不足3%。我国制浆造纸行业目前自产生物质能源占总能耗的20%左右,但先进国家的制浆造纸行业自产生物质能源已占总能耗的60%以上。如到2030年,我国大型造纸企业自产生物质能源能达到50%以上,将进一步减少对煤电的依赖,大幅减少CO2排放。因此中国造纸协会提出减排CO2的措施,就是把提高生物质能源的占比作为方向之一。

“双碳”目标是基于我国国情和科学论证的目标,能够带来新投资、新技术、新产业、新交通、新能源等新的发展方式,是深刻推动经济和社会进步,实现经济、能源、环境、气候共赢和可持续发展的国家大事。

参考文献

[1] 郭士伊, 刘文强, 赵卫东. 调整产业结构降低碳排放强度的国际比较及经验启示[J]. 中国工程科学, 2021,23(06):22-32.

[2] 习近平. 在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2020(28): 3.

[3] 黄海霞, 程帆, 苏义脑等. 碳达峰目标下我国节能潜力分析及对策[J]. 中国工程科学, 2021,23(06):81-91.

[4] 陈胜, 卫志农, 顾伟等. 碳中和目标下的能源系统转型与变革:多能流协同技术[J]. 电力自动化设备, 2021,41(09):3-12.

[5] 陈国平, 李明节, 许涛等. 关于新能源发展的技术瓶颈研究[J]. 中国电机工程学报, 2017,37(01):20-27.

[6] 张宁, 邢璐, 鲁刚. 我国中长期能源电力转型发展展望与挑战[J]. 中国电力企业管理, 2018(13):58-63.

[7] 舒印彪, 陈国平, 贺静波等. 构建以新能源为主体的新型电力系统框架研究[J]. 中国工程科学, 2021,23(06):61-69.

[8] 康重庆, 陈启鑫, 夏清. 低碳电力技术的研究展望[J]. 电网技术, 2009(2):7.

[9] 张运洲, 鲁刚, 王芃等. 能源安全新战略下能源清洁化率和终端电气化率提升路径分析[J]. 中国电力, 2020,53(2):1-8.

[10] 舒印彪, 张丽英, 张运洲等. 我国电力碳达峰、碳中和路径研究[J]. 中国工程科学, 2021,23(06):1-14.

[11] 李晓易, 谭晓雨, 吴睿等. 交通运输领域碳达峰、碳中和路径研究[J]. 中国工程科学, 2021,23(06):15-21.

[12] 陆礼. 交通转型与低碳发展:重点,路径与阶段: 第十五届中国科协年会[C].

[13] 袁志逸, 李振宇, 康利平等. 中国交通部门低碳排放措施和路径研究综述[J]. 气候变化研究进展, 2021,17(01):27-35.

[14] 陆礼. 交通转型与低碳发展:重点、路径与阶段: 第十五届中国科协年会第23分会场:转型与可持续发展研讨会[C], 中国贵州贵阳, 2013.

[15] 李风雷, 尹璐, 赵吉等. 以能源转型推进“碳中和”的北欧经验借鉴与中国方案初探[J]. 可再生能源,2021,39(10):1308-1313.

[16] 刘俊伶, 夏侯沁蕊, 王克等. 中国工业部门中长期低碳发展路径研究[J]. 中国软科学,2019(11):31-41.

编辑:苏晶 校对:赵小铭

此文章为“纸视界”原创作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用的作品,应在授权范围内使用,并注明“来源:纸视界”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如需获得本网原创文章的授权申请,请下载“授权申请书”,后打印盖公章,发送至邮箱dx@paperinsight.net。