最近新加坡南洋理工大学(NTU)的科学家们研发出一项新技术,可将废弃的一次性包装盒、袋子和纸板箱等废纸转化为纯碳,并制作为锂离子电池的重要组成部件。

研究成果发表在了科学期刊《增材制造》(Additive Manufacturing)上,他们通过将纸转化为纯碳的碳化工艺,将纸中的纤维转化为电极。这些电极可用于可充电电池,为手机、医疗设备和电动汽车供电。

通过这种方式生产的碳阳极,不仅可以解决废纸焚烧带来的污染,还表现出卓越的耐久性、灵活性和电化学特性。实验室测试表明,这种阳极可以充放电1200次,比目前手机电池的阳极至少耐用一倍。

这是如何实现的呢?

废纸碳化和电极制造

纸张在日常生活中无处不在,包括各种包装纸和纸板箱等,比较常见的是用作包装材料的牛皮纸,大多是由木浆制作而成。

这些普通的纸张由植物纤维、填充料、胶料和色料等组成。植物纤维是纸张的主体,它主要指纤维素和半纤维素。

南洋理工大学研究人员实验中的纸,就来源于普通的一次性包装纸和纸板箱——通过特殊的反应将其转化为纯碳,从而将纸张的纤维转化为锂离子电池的关键部件——电极。

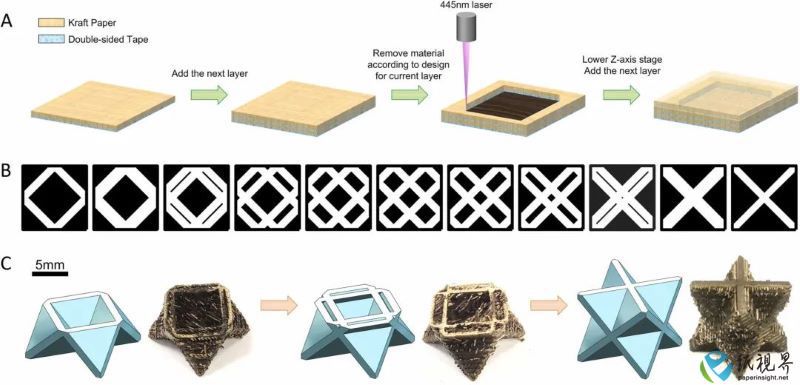

研究人员先是将纸碳化,把几张牛皮纸暴露在高温下,并用激光切割,使其形成不同的几何形状,也就是新型多孔碳材料。

在碳化之前,研究人员首先采用与纤维素纸有着良好相性的薄片层压技术制造3D的牛皮纸结构,然后用激光切割几张轻薄的牛皮纸,使它们形成不同的晶格几何结构,接着在最高温度1200℃的氩气(Ar)环境中将纸张还原为可用于生物燃料的纯碳,水蒸气和油。

由于碳化是在没有氧气的情况下发生的,因此排放的二氧化碳量可以忽略不计,而这一过程是焚烧处理牛皮纸的一种更环保的替代方法。除此之外,通过这种环保的热解方法得到的纯碳正是电池阳极的制造材料。

领导该项目的南洋理工大学机械与航空航天工程学院助理教授赖长全说:“纸张在我们日常生活中的使用方方面面,从礼品包装和工艺品,到无数的工业用途,如大型包装、保护性包装和建筑中的空白填充。然而,除了焚烧之外,在处置时几乎没有采取任何措施来管理它,焚烧由于其成分而产生高水平的碳排放。”

赖长全表示,“我们的方法赋予牛皮纸新的生命,将其输送到对电动汽车和智能手机等设备日益增长的需求中,不仅有助于减少碳排放,还可以减轻对采矿和重工业方法的依赖。”

图说:碳化纸张的步骤和方法

性能测试和优缺点

多孔碳材料具有高的比表面积、可调控的物理化学性质、价廉易得等优点,在能源存储和转换、催化、吸附分离等领域展现出了巨大的应用前景。

该研究团队的研究结果也印证了这一点。他们所生产的电池阳极展现出了十分良好的性能,碳化牛皮纸在10mA/g的比电流下循环时,储存的电容达到了140mA/g,虽然低于一般石墨电极的350—370mAh/g,但是与热解的聚合物泡沫完全一样。

实验测试表明,这种阳极碳化材料的循环是非常稳定的,拥有100%的库伦效率,并且可以充放电1200次,至少是目前手机电池阳极的两倍。

该新型多孔碳泡沫很好地结合了传统多孔碳材料的优点,既拥有气凝胶的高压缩弹性,又能达到传统碳泡沫的抗压强度,并且能量吸收效率远远高于传统碳泡沫。因此,使用这种新型碳阳极制成的电池还可以比普通电池承受更多的物理压力(大约是其他电池的五倍)。

研究人员解释称,目前的锂电池技术依赖于内部碳电极,在从高处坠落的物理冲击之下,电极会遭到损坏,逐渐破裂和破碎,这也是电池寿命减少的主要原因之一。他们表示,新型碳阳极所显示出的强度和机械韧性,将使手机、笔记本电脑和汽车电池更能避免坠落和碰撞带来的物理冲击。

此外,与目前制造电池阳极的工业方法相比,该团队研发的方法使用更少的能源和重金属,既降低了成本,也兼顾了环境。由于阳极的制造成本占锂离子电池总成本的10%到15%,这种使用低成本废纸的新方法预计也会降低电池生产的总成本。

用废纸做阳极材料,还可以减轻电池重量。南洋理工大学研究团队估算,若50kWh电池包电芯电极采用纸阳极,整体重量在100—200KG,而传统采用碳阳极的电池包则平均重量则在310KG左右,重量相差近一倍。

在此前,多孔碳材料曾被用于制造电催化材料、电化学电容、电磁波吸收、锂硫电池的制造等,虽然材料的表现相对良好,但是在制备过程中会有废弃物产生,能源消耗和污染也较高。该研究以废弃牛皮纸为原料制造多孔碳材料,很好地解决了上述缺点。

接下来,NTU团队计划进行进一步的研究,以提高其材料的储能能力,并最大限度地减少将纸张转化为碳所需的热能。

目前该研究团队已向南洋理工大学创新和企业公司NTUitive申请了专利,他们计划将这个全新的发明实现商业化落地。

但是,多孔碳材料还面临着其他问题:不同前体的选择将如何影响多孔碳的结构;形态控制和功能化(例如通过掺杂原子或引入外来元素)如何影响结构性质和导电性;不同的孔形状如何影响吸附、催化或能量相关性能;多孔碳层不可避免的团聚和堆积密度如何解决等等。因此,多孔碳的发展还需更加深入的研究。

编辑:苏晶 校对:赵小铭

此文章为本网转载其他媒体、网站、自媒体,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,版权归属原网站和原作者所有,如涉及版权问题,请联系本网撤销删除。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:纸视界”,本网将依法追究责任。